はじめに~インフラクライシスとは?

直訳すれば社会基盤の危機。果たしてどんな危機でしょうか?

危機は次の二つに大別されますが、たいていは①のことをいいます。

①インフラの老朽化による崩壊

②インフラへのサイバー攻撃による乗っ取り

②については過去の投稿(経済安全保障推進法における特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度)で取り上げています。

ここでは、①について取りあげます。関連する過去の投稿「アセットマネジメント」でも少し触れていますが、1930年代のニューディール政策で急ピッチで建設されたインフラが、1980年代に老朽化し、事故が頻発したことが、インフラクライシスの端緒とされています。いわゆる「荒廃するアメリカ」です。日本よりも先にインフラ整備が行われたアメリカでは、インフラの老朽化問題は早くに顕在化しました。

インフラクライシスは最終的に老朽化による崩壊に至りますが、それまでに機能の劣化や停止も含まれ、維持管理が追いつかない状況を「クライシス」として捉えるのが一般的なようです。(特にどこかで定義されている言葉ではないので)

クライシスの要因は財源不足、人材不足、自然災害の増加などがあると言われています。

はたして本当にそうなのでしょうか?

そう疑問を持つことが大切だと私は思います。

財源不足、人材不足、自然災害の増加を予想していなかった、将来のリスクの見込みが甘かったのではないのでしょうか?荒廃するアメリカという先行事例があったのに・・・。

1.日本人のメンテナンスフリー信仰

多少コストが高くなってもLCC(ライフサイクルコスト)が安価となるのであれば、メンテナンスフリーが良い。そんな考え方が日本人はもっていると私は思います。

メンテナンスフリー信仰の背景には、修理するくらいなら買い替えた方が安いという感覚が根付いているところにあると考えます。大量生産で作られたモノは安く手に入るけど、いざ修理に出すと技術者の人件費も高いし、修理に時間がかかる。結果として、買い替えるという選択を迫られる。それなら丈夫で長持ちする方が良いというように。

丈夫で長持ちでコスパが良いのがかつての日本製の売りだったと思います。

しかし、近年はそこそこ丈夫で低価格な競合製品が他国から出てきました。日本はこれに対抗するため、丈夫さを強みとして勝負することになります。「丈夫で長持ちだけどちょっと高い。でも、長い目でみれば安いですよ」というようにLCCで勝負する時代になりました。

イニシャルコストは少し高いけど、LCCに優れるモノ、メンテナンスフリーなモノが良いという考え方も日本人に刷り込まれている気がします。

一方、メンテナンスフリーにも落とし穴があります。

<メンテナンスフリーのデメリット>

・メンテナンス不要と勘違いを生む。

・日々の点検、補修、修繕を行う習慣が薄れる。

・メンテナンスをして延命化するという考え方も失われる。

・万が一不具合が発生した時は、劣化がどうにもならないレベルまで進行している。

などなど

現代人は、古き良き日本の「モノを大切にする精神」を思い出す必要があると考えます。

2.敢えてフランス車に乗る

日本車は壊れにくい。日本の電化製品も同じく。

日本の時計は充電不要、時刻修正も不要。

とにかく、購入後に手がかかるモノが少ないと思います。

また、靴やカバンも丈夫。もし、壊れても安いから買い替えればいい。

私も以前はそのような考え方でした。

モノへ愛着、モノを大事にする習慣を見直さなければ・・・

そんな思いから、機械式の時計を使い始めました。

はっきり言って、手間もお金もかかります。でも手間をかけているからこそモノをよく見るし、結果的に愛着も湧いてきます。

日本のODAで海外に建設された施設の中に、日本製の機械があることがありますが、壊れてしまいそのままになっていることがあるようです。現地の技術者では直すこともできず、日本に修理を依頼するにもお金がない・・・。結果として、現地の技術者に維持管理技術を移転しておらず、売りっぱなしの状態となっていることが問題視されていました。

実際のところ、日本の技術者によるメンテナンス技術は優れています。車は車検を通せばばっちりの状態で帰ってきます。ただ、実際に使用者の手でメンテナンスする機会は少ないかもしれません。

一方、海外業務で関わることがあったフランス人技術者は、メンテナンスやアセットマネジメントの重要性を語っていました。作るだけでなく、維持管理も継承すべき技術とのことです。

日本の技術者は、伊勢神宮の式年遷宮のように、作り替える技術を一定期間の間に継承することの大切さを改めて考える必要があると思います。

それを体感するために、敢えてフランス車に乗ることにしました。

フランス車に乗って良いと思ったところは運転席以外の席に対しても、好みでエアコンを調整したりライトがつけられたりと気が利いているところでした。ユーザーは運転手だけではないですからね。

一方、やはり手間がかかると思いました。実際に、自分の手でメンテナンスをすることはそれほどありませんでしたが、過去の事例からそろそろエアサスのベローズの交換の時期では?そろそろランプがいかれる時期では?など予め不具合の発生を想像する習慣が身につきました。フランス人技術者の言葉を少し理解できた気がしました。

これは、人間の体も同じで、完全な健康体で医者いらずの人より、定期的に病院に行く方が病気の発見が早いなんてことも聞いたことがあります。人間ドックなどを活用すれば別ですが、定期的にチェック、メンテナンスするという習慣が大切であるということは確かです。

3.事故からの教訓

(1)笹子トンネル天井崩落事故

今から約12年前の2012年12月に起きた中央自動車道の笹子トンネル天井板崩落事故は、インフラ老朽化問題と維持管理の重要さを浮き彫りにし、関係者だけでなく国民にも大きなインパクトを与えました。

笹子トンネルは1972年(昭和47年)よりトンネル工事が開始され、1976年(昭和51年)に本体工事が完成、天井板の工事は1977年(昭和52年)に完成であり、崩落事故は36年後の出来事でした。

トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会 報告書(平成25年6月18日 トンネル天井板の落下事故に関する 調査・検討委員会)の事故発生要因の整理によると、事故の要因は設計、施工、維持管理にそれぞれあるようですが、「事故前の点検内容や維持管理体制は不十分であったと言わざるを得ない」とし、「12年間にわたりL断面天頂部ボルトに対して、ボルトに近接しての目視及び打音が未実施であったこと」、「明確な裏付けがなく近接での目視及び打音の実施が先送りされていたこと」、「 膨大な数の補修補強履歴の保存体制が不備であったこと」、「個々の施工や点検、維持管理にて得られた情報が点検計画等の維持管理に適切に反映できていなかったこと」などが指摘されています。

再発防止策として設計面では「接着系ボルトで固定された既存の吊り天井板の撤去」、「存置する場合はバックアップ構造・部材の設置」、「常時引張り力を受ける箇所へは、原則として接着系ボルトの使用を避ける」などとし、施工面では「施工管理・品質検査記録や竣工図を供用期間中保存し、点検、補修補強等の維持管理に反映できるような仕組みを構築し、マネジメントを行う」とし、点検・維持管理としては、「適切な点検の実施と維持管理への反映」、「情報の共有と基準等への反映」が示されました。

(2)八潮市における道路陥没事故

令和7年1月28日、埼玉県八潮市の県道において道路陥没が発生し、トラック運転手が車両ごと落下する事故がありました。陥没箇所には、処理水量約61万㎥/日の下水処理場に繋がる管径4.75mの流域下水道管路が埋設されており、下水道管の破損に起因すると考えられる陥没としては、最大級の規模とのことです。下水道管は管径4.75m、昭和58年(1983年)整備(経過年数42年)で、令和3年度(2021年度)の調査時には、補修が必要な腐食は確認されなかったようです。

(出典:第1回 下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会 資料2-1 八潮市における道路陥没事故の概要)

現時点において、委員会では事故の原因を明らかにしていませんが、セグメントの落下や下水で発生した硫化水素によってセグメント同士の接合部で腐食が進んだという可能性が挙げられています。

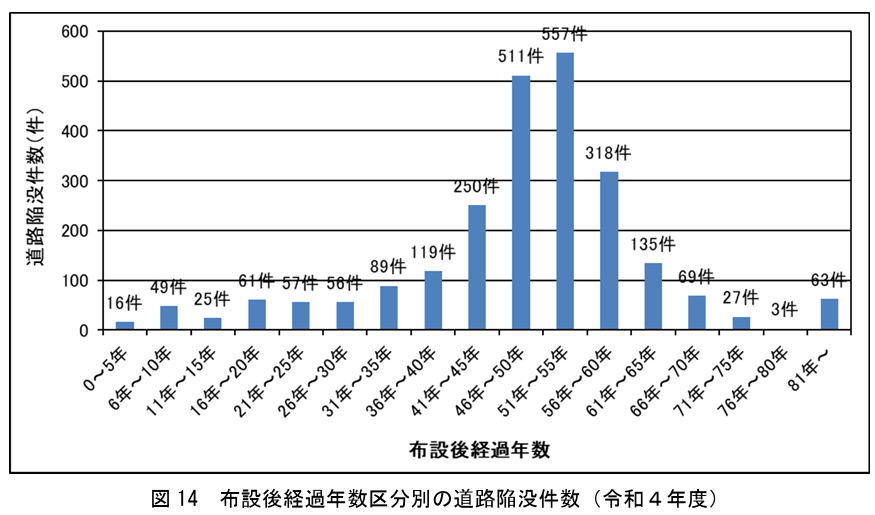

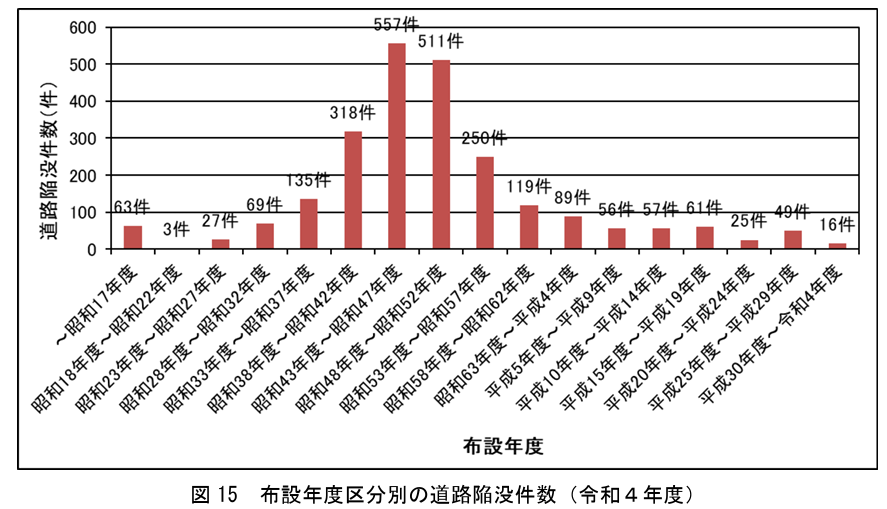

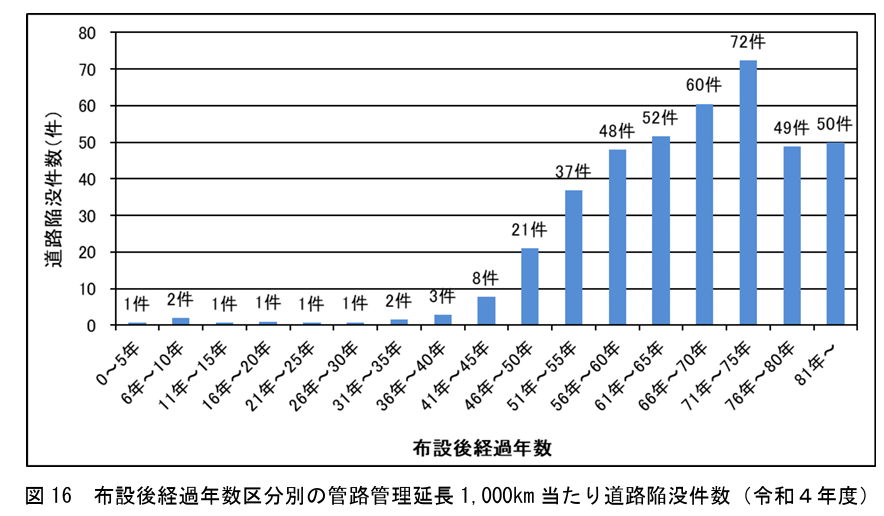

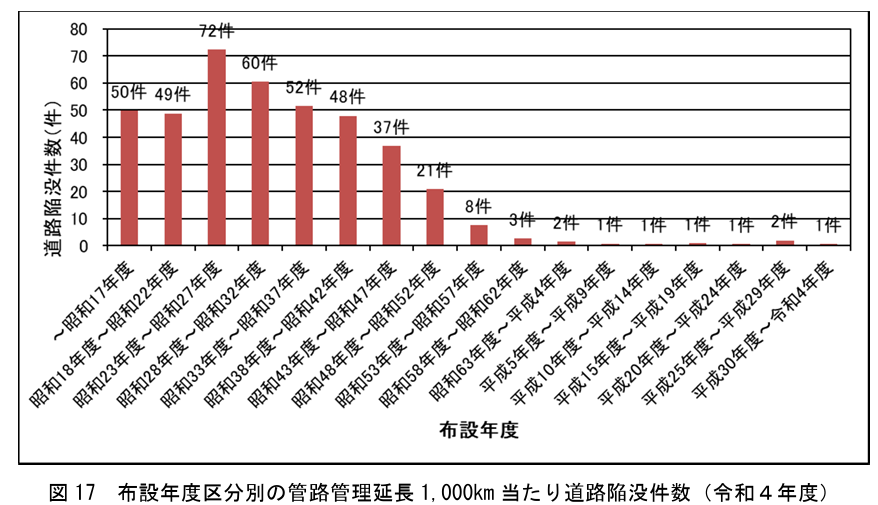

参考までに、下水道管路に起因する道路陥没の発生状況を以下に示しますが、下水道布設後40年を超えると明らかに道路陥没件数が多くなっていることがわかります。(ちなみに下水道管の標準耐用年数は50 年)

出典:下水道管路管理延長(令和4年度末時点)及び 下水道管路に起因する道路陥没の発生/ 令和6年5月 (令和7年1月 一部修正) 国土交通省国土技術政策総合研究所 上下水道研究部下水道研究室

4.管理者の責任

事故後、国は全国のトンネルや橋の点検を義務化し、対策を勧めましたが、中日本高速道路(NEXCO 中日本)は、事故でトンネルを管理する責任を問われ、賠償命令を受けています。

八潮市の道路陥没を引き起こした流域下水道は、埼玉県(中川下水道事務所)が管理主体となっています。今後、どのような管理者責任が問われるのか注視していきたいところです。

5.民間活用

過去の投稿「アセットマネジメント」で触れているとおり、公共施設の老朽化と財政難を背景に、公共だけでは資産の維持が厳しい状況であるため、民間企業の協力が必要という流れが海外で始まり、国内でも広まりつつあります。

管理者の立場としては、維持管理を民間に任せることで人材不足、財源不足の問題を解消できます。

一方、民間企業としては、維持管理業務を受ける際には、リスクについても考える必要があります。笹子トンネル天井崩落事故のような事故を引き起こせば、損害賠償も発生します。

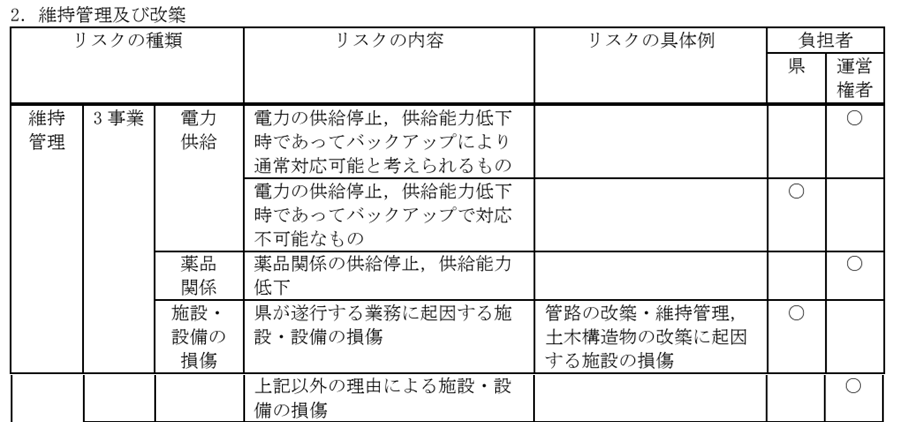

そのため、官と民のリスク分担についてはしっかり確認が必要です。(以下参考まで)

出典:宮城県上工下水一体官民連携運営事業 (みやぎ型管理運営方式) 実施方針(素案) 令和元年8月1日付ドラフト

6.アセットマネジメント

民間活用のためには、資産管理のしくみについて取り決めをつくらないと始まりません。よって、アセットマネジメントが必要なのだという価値観を共有し、共通ルールとしてアセットマネジメントシステムの規格化も必要となります。

今後、アセットマネジメントの取組みを行っていない公共施設の管理者は、幅広く民間活用を行うことは難しくなってくると思います。笹子トンネル天井崩落事故の教訓どおり、「適切な点検の実施と維持管理への反映」や「情報の共有と基準等への反映」が重要であり、これこそがアセットマネジメントの取組みでもあります。

私としては、インフラクライシスの要因は、人材不足でもなく、財源不足でもなく、将来の見込みの甘さにあると考えます。

資産の健全性について将来を見通し、人材や財源マネジメントするアセットマネジメントことが、インフラクライシスを回避する唯一の手段であると考えます。