高度成長期(1955年頃から1973年頃)に整備された道路橋、トンネル、河川、上下水道、港湾等のインフラは、50年以上経過したものもあり、一斉に更新時期を迎えます。

インフラの寿命は環境や構造、材質等によってことなるため一概には言えませんが、構造物で50~60年と言われています。

1.建設後50年以上経過するインフラ

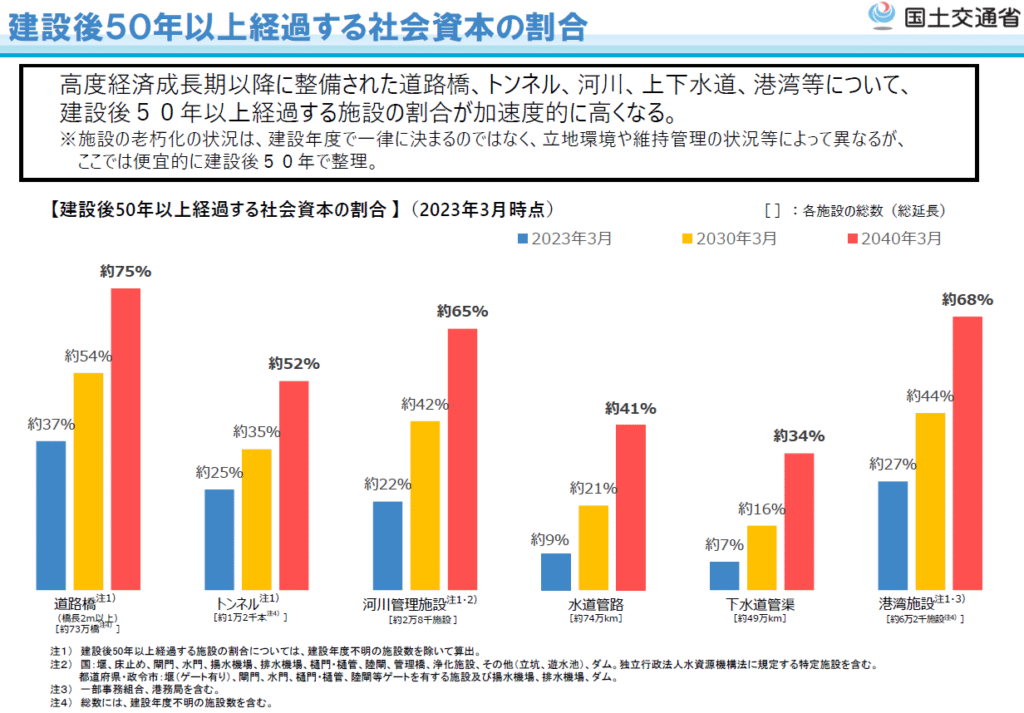

国土交通省の社会資本の現状と将来予測の資料「建設後50年以上経過する社会資本の割合」では、2023年3月時点で道路橋は約37%、トンネルは約25%、河川管理施設は約22%、水道管路は約9%、下水道管渠は約7%、港湾施設は約27%が建設後50年以上経過しており、2030年には約2~5割のインフラが50年を超えることが示されています。

2.インフラを作り替える難しさ

建設後50年以上経過するインフラが今後多くなることは明らかですが、インフラの更新が追い付いていないのが実情といえます。それはインフラを作り替えることは新しく作るよりも難しいからです。

インフラを作り替える難しさには次のようなことが挙げられます。

①既設インフラのサービスを提供しながら順次切り替えを行う必要があること

②仮説工事、撤去工事など新設工事に比べて検討事項が多く、費用も嵩むこと

③上記については高度な技術や経験を要し、その担い手が十分でないこと

その他に予算の確保、用地の確保、関係者との調整などについても、高度成長期に新設した時代と比べて難易度が高くなっています。

水道分野では、新設の設計費を1とした場合、更新・撤去の設計費は1.4程度(歩掛的な話では)とされていますが、実感としては、2.5くらいで、既設インフラを生かしながら更新・撤去を設計することはかなり検討を要します。工事においても、更新工事は仮設工事が多く、撤去工事も含めると工期は長期化し、拘束期間も長くなります。

その担い手も、高度成長期に比べて多いとは言えず、対応可能な技術者はかなり限られていると感じます。

そんな中、官民連携・PPP/PFIが進むのかというと個人的には疑問を持っています。

既にインフラの整備・維持管理の多くは民間企業が担っています。民間企業にそんなに余力はないのではないかと私はみています。

民間企業が仕事を選ぶ時代、選ばざるを得ない時代はもうそこまできています。